Les tons voisins

fr-de-f11, le 09/05/2010Le but de ce dossier est de vous expliquer ce que sont les tons voisins en musique. La première partie donnera une définition simple du phénomène et la deuxième (plus technique) en montrera l’utilité dans la musique tonale chez les compositeurs baroques classiques et romantiques jusqu’à Arnold Schönberg, qui a élargi cette théorie jusqu’à établir la carte des régions tonales.

I) Définition et représentation

Les tons voisins en musique sont les tonalités (= gammes) les plus proches de la tonalité initiale d’une œuvre. Ils se caractérisent par un grand nombre de notes communes dont en général les degrés forts (à savoir les premier, quatrième et cinquième degrés soit tonique, sous-dominante et dominante), ceci étant dû au fait qu’ils ont une armure proche.

Schématiquement, on peut représenter les 30 tonalités par un hôtel à 15 niveaux avec 7 sous-sols, un rez-de-chaussée et 7 étages. À chaque niveau, deux chambres, celle de gauche étant la chambre mineure et celle de droite la majeure. Les 7 sous-sols représentent les tonalités en bémol (à l’étage -1, on a donc 1 bémol à la clef, etc.) et les étages positifs représentent les dièses. Voici ce que ça donnerait (notez au passage la qualité du montage) :

| la# m | 7# | do# M |

| ré# m | 6# | fa# M |

| sol# m | 5# | si M |

| do# m | 4# | mi M |

| fa# m | 3# | la M |

| si m | 2# | ré M |

| mi m | 1# | sol M |

| la m | 0 | do M |

| ré m | 1b | fa M |

| sol m | 2b | sib M |

| do m | 3b | mib M |

| fa m | 4b | lab M |

| sib m | 5b | réb M |

| mib m | 6b | solb M |

| lab m | 7b | dob M |

Ainsi pour monter d’un étage, il y a deux opérations possibles selon l’endroit où l’on se trouve : on peut ajouter un dièse ou bien retirer un bémol. Pour descendre d’un étage, on retire un dièse ou on ajoute un bémol. Schématiquement, il est très simple de constater que chaque tonalité a cinq voisins que l’on peut catégoriser de la façon suivante :

- Le ton relatif : la gamme qui a la même armure mais dans un mode différent. Le relatif d’une gamme majeure est mineure et vice-versa. C’est le voisin de palier.

- Les deux tons qui sont à l’étage supérieur (+1# /-1b). On a le ton de la dominante (appelé ainsi car il correspond au cinquième degré de la tonalité principale) qui est le voisin de dessus. Le lien est plus faible avec l’autre car il n’est voisin qu’au second degré (on peut le considérer comme le voisin de palier du voisin du dessus ou comme le voisin du dessus du voisin de palier)

- Les deux tons qui sont à l’étage inférieur (-1# /+1b). On a le ton de la sous-dominante (appelé ainsi car il correspond au quatrième degré de la tonalité principale) qui est le voisin de dessous. Le lien est plus faible avec l’autre car il n’est voisin qu’au second degré (on peut le considérer comme le voisin de palier du voisin du dessous ou comme le voisin du dessous du voisin de palier)

Musicalement, ça va donc donner pour résumer le ton relatif, le ton de la dominante et son relatif et le ton de la sous-dominante et son relatif.

II) Liens entre les tons voisins

1) Mélodiquement

On a donc vu que les cinq tons voisins d’une tonalité de base n’ont pas plus d’une altération de différence avec lui. En tenant compte de l’ajout ou des retraits des sensibles des modes relatifs, nous arrivons à deux notes différentes au maximum.

Prenons par exemple les différentes notes de la gamme de do majeur qui est la plus simple :

DO RÉ MI FA SOL LA SI

Ses tons voisins

La gamme de la mineur (relatif ; LA SI DO RÉ MI FA SOL#) comporte 6 notes communes et une différente.

La gamme de SOL majeur (dominante ; SOL LA SI DO RÉ MI FA#) comporte également 6 notes communes et une différente.

La gamme de FA majeur (sous-dominante ; FA SOL LA Sib DO RÉ MI) comporte encore et toujours 6 notes communes et une différente.

La gamme de mi mineur (relatif de la dominante ; MI FA# SOL LA SI DO RÉ#) comporte 5 notes communes et deux différentes.

La gamme de ré mineur (relatif de la sous-dominante ; RÉ MI FA SOL LA Sib DO#) comporte également 5 notes communes et deux différentes.

2) Harmoniquement

Après l’étude mélodique, on peut donc comparer les accords en communs entre Do majeur et ses cinq tonalités voisines séparément. La parenté devra tenir du nombre d’accord commun mais aussi des fonctions de ces accords. Voici donc les cinq tableaux.

L’une des relations les plus marquantes de l’histoire de la musique (la relation privilégiée de la forme sonate) concerne le ton principal et sa dominante. Avec le tableau, on comprend mieux pourquoi. La tonique de l’un devient sous dominante de l’autre et la dominante devient tonique ! Les accords communs concernent toutes les fonctions principales.

| Degré | Accord | Degré | Accord |

| I | DO MI SOL | I | SOL SI RÉ |

| II | RÉ FA LA | II | LA DO MI |

| III | MI SOL SI | III | SI RÉ FA# |

| IV | FA LA DO | IV | DO MI SOL |

| V | SOL SI RÉ | V | RÉ FA# LA |

| VI | LA DO MI | VI | MI SOL SI |

| (VII) | (SI RÉ FA) | (VII) | FA# LA DO |

La tonalité de la mineur est évidemment la plus proche de sa relative. Avec pas moins de 4 accords communs (voir 5) on peut facilement passer de l’une à l’autre. Le septième degré de do majeur (dominante sans fondamentale) peut devenir deuxième degré de la mineur, la quatrième degré de do peut passer sixième de la, beaucoup de liens sont possibles.

| Degré | Accord | Degré | Accord |

| I | DO MI SOL | I | LA DO MI |

| II | RÉ FA LA | II | SI RÉ FA |

| III | MI SOL SI | III | DO MI SOL(#) |

| IV | FA LA DO | IV | RÉ FA LA |

| V | SOL SI RÉ | V | MI SOL# SI |

| VI | LA DO MI | VI | FA LA DO |

| (VII) | (SI RÉ FA) | (VII) | SOL# SI RÉ |

La relation avec la sous-dominante très utilisée est principalement basée sur la relation : dominante de la sous-dominante = ton principal (et sous-dominante de la principale = tonique de la sous dominante bien sûr).

| Degré | Accord | Degré | Accord |

| I | DO MI SOL | I | FA LA DO |

| II | RÉ FA LA | II | SOL SIb RÉ |

| III | MI SOL SI | III | LA DO MI |

| IV | FA LA DO | IV | SIb RÉ FA |

| V | SOL SI RÉ | V | DO MI SOL |

| VI | LA DO MI | VI | RÉ FA LA |

| (VII) | (SI RÉ FA) | (VII) | MI SOL SIb |

Il reste à évoquer également la relation d’un ton avec son homonyme qui sont très proches. Traditionnellement il ne fait pas parti des tons voisins mais on le considère comme très proche. D’ailleurs, on passe plus facilement du majeur ou mineur que l’inverse. La coloration mineure de certains degrés est très utilisée dans la musique romantique.

| Degré | Accord | Degré | Accord |

| I | DO MI SOL | I | RÉ FA LA |

| II | RÉ FA LA | II | MI SOL SIb |

| III | MI SOL SI | III | FA LA DO# |

| IV | FA LA DO | IV | SOL SIb RÉ |

| V | SOL SI RÉ | V | LA DO# MI |

| VI | LA DO MI | VI | SIb RÉ FA |

| (VII) | (SI RÉ FA) | (VII) | DO# MI SOL |

| Degré | Accord | Degré | Accord |

| I | DO MI SOL | I | MI SOL SI |

| II | RÉ FA LA | II | FA# LA DO |

| III | MI SOL SI | III | SOL SI RÉ# |

| IV | FA LA DO | IV | LA DO MI |

| V | SOL SI RÉ | V | SI RÉ# FA# |

| VI | LA DO MI | VI | DO MI SOL |

| (VII) | (SI RÉ FA) | (VII) | RÉ# FA# LA# |

III) Utilisation des tons voisins dans la musique

a) Baroque et classicisme

Avec le développement de la musique tonale à l’ère baroque, les tonalités ont commencé à servir de structure pour la musique. Dans la forme binaire (la plus usuelle chez les suites pour clavecin ou pour orchestre au baroque) qui consiste en voyage aller-retour, la nouvelle tonalité représente à la fois le point d’arrivée de la première partie et le point de départ de la seconde. On commence par un voyage du ton principal au ton secondaire (qui est toujours un ton voisin généralement la dominante ou le relatif si le ton principal est mineur) et on finit par le retour du ton secondaire qui amène le ton principal avec souvent des matériaux similaires voire identiques.

Dans la fugue d’école, l’exposition utilise principalement le ton principal et sa dominante (cette fois même en mineure) en raison de la construction de la réponse qui est une quinte au dessus (sans tenir compte des mutations du sujet). Dans la partie centrale (le développement) le sujet est balayé dans divers tonalités dont les tons voisins prioritairement.

Et même dans les formes plus libres comme le prélude, on retrouve la prédominance des modulations au ton voisin. Dans l’analyse harmonique du premier prélude du clavier bien tempéré (insérer un lien), on a vu qu’il y avait une longue modulation à la dominante mais aussi d’autres emprunts plus brefs en ré mineur et en fa majeur. Justement cette tonalité de la sous-dominante est très utilisée vers la fin des pièces de ce genre car elle permet une pédale de tonique (dans le ton principal) en effet, nous avons vu que la dominante de la sous-dominante était l’accord de tonique.

On peut considérer la forme sonate comme l’enrichissement de la forme binaire. On garde l’idée d’un voyage du ton principal au ton de la dominante avec un retour. Mais dans la forme sonate, il n’y aura pas un mais deux thèmes. Et cette deuxième idée mélodique prendra la tonalité secondaire (qui a la même relation c’est-à -dire soit la dominante soit le relatif) dans l’exposition avec un retour dans la réexposition où les deux thèmes sont énoncés dans le ton principal.

Cependant, les deux étapes du voyage sont entrecoupées par un développement qui tonalement beaucoup plus ouvert. Les classiques privilégieront les autres tons voisins non exploités dans l’exposition. Petit à petit, le développement va prendre de l’important (avec Ludwig van Beethoven) et va explorer des tonalités beaucoup plus lointaines.

b) Romantique

Plus on va s’approcher de la fin du XIXème siècle, plus on va chercher à s’éloigner du ton principal en évitant au maximum les tons voisins même dans les tonalités structurantes. Cette démarche va commencer avec Beethoven. L’épisode du développement (Dans la forme sonate, l’épisode est un thème nouveau qui apparait dans le développement sans avoir exister dans l’exposition auparavant) de la symphonie héroïque est en mi mineur ce qui est très éloigné de la tonalité initiale de Mi bémol majeur.

Mais plus loin dans le siècle, les contrastes tonals vont se faire à l’intérieur-même de l’exposition. Le deuxième thème ne va plus être à la dominante mais vers la zone de la dominante (si on reprend le schéma initial, il ne va plus être le voisin du dessus mais un autre encore au dessus). Par exemple, dans la première sonate de Robert Schumann, le première thème est en fa# mineur et le deuxième thème se trouve être trois dominantes plus haut, la dominante étant do#, la dominante de do# étant sol# et enfin la dominante de sol# étant ré#, Schumann retient ré# comme tonique. Sauf que pour avoir plus de contraste, il veut que son deuxième thème soit en majeur, il se trouve ainsi dans la tonalité de Mi bémol majeur.

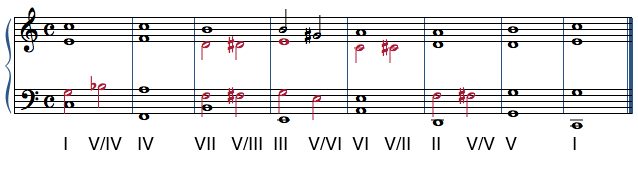

Mais les romantiques ne vont pas bannir les tons voisins, ils vont simplement les utiliser autrement. Ces modulations ne seront plus structurelles mais seront utilisées pour leur couleur harmonique, comme une sorte d’enjolivement de l’harmonie classique. On a vu que les tons voisins correspondaient aux six premières degrés de la gamme. Ils vont donc être utilisés comme emprunt passager. Ce système se crée par l’ajout de dominante secondaire avant un degré de la gamme. Par exemple, prenons do majeur : avant un troisième degré, on va mettre une dominante du troisième degré. On aura ainsi un petit passage en mi mineur. La dominante de mi est l’accord de si majeur, il suffit d’altérer l’accord de si qui précède (en haussant le ré et le fa) pour avoir un petit emprunt en mi mineur. Ceci fonctionne sur n’importe quel degré de la gamme et sert à enrichir l’harmonie par des accords qui ne sont pas sensés exister dans al tonalité principal.

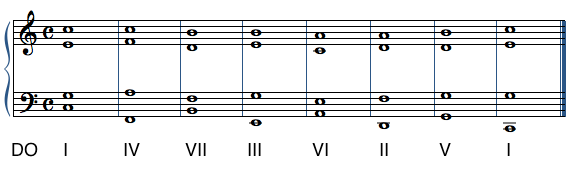

Ce petit choral par exemple utilise tous les degrés de do majeur :

En altérant chacun (ou presque) de ces degrés, on va obtenir une harmonie beaucoup plus riche et un mouvement plus prononcé, plus sinueux. Ces mouvements se font aux voix internes et n’affectent pas la mélodie qui reste identique.

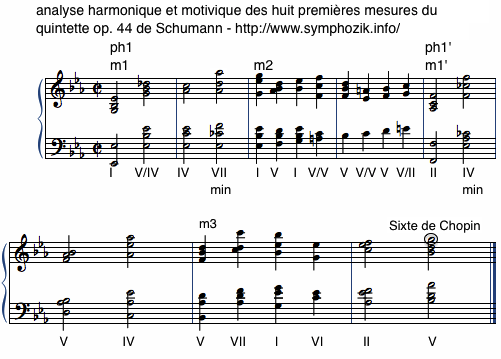

C’est la base de l’harmonie schumannienne. Le compositeur allemand utilise des thèmes plutôt simples mais soulignés et colorés par une harmonie très riche tirée de ce principe. En plus, il utilise des notes étrangères (comme la pédale) et des accords empruntés à la tonalité mineure homonyme. Voici une analyse harmonique des premières mesures de son quintette avec piano :

Ainsi, que ce soit pour des raisons de couleur ou de forme, l’étude des modulations et la maîtrise des tons voisins restent primordiale en analyse musicale.