Bach - Analyse harmonique du premier prélude du clavier bien tempéré

fr-de-f11, le 03/12/2007Consultez également la biographie de Johann Sebastian Bach.

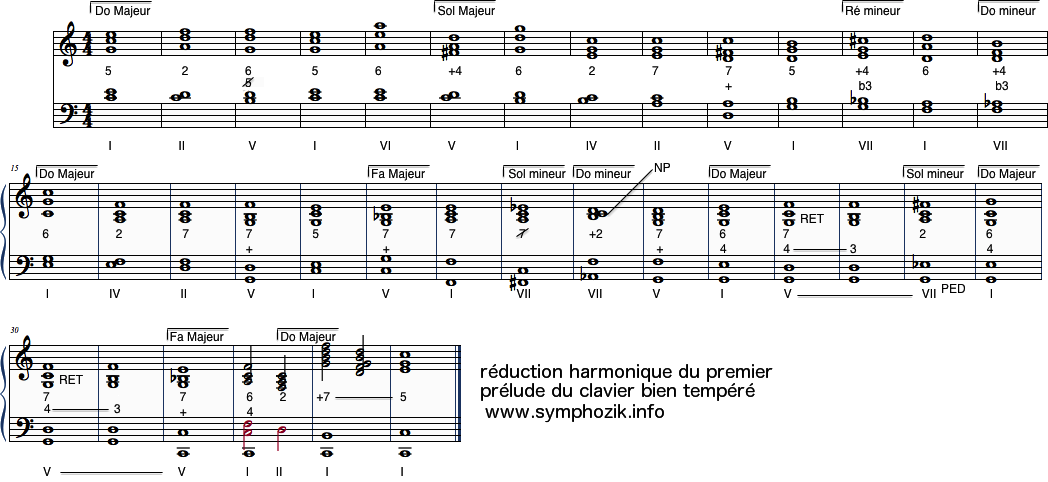

Réduction harmonique du prélude : cliquez pour ouvrir en taille réelle (enfin, ça restera toujours une réduction...)

Note : le chiffrage noté en chiffres romains concerne les fonctions de l’accord (degrés de la fondamentale de l’accord) et non les degrés de la basse (merci Azraëlle de nous avoir signalé qu’il fallait le signaler !)

I) Structures et forme

Ce prélude est constitué d’une suite d’accords arpégés (les notes sont entonnées l’une à la suite des autres et non simultanément). On parle donc d’homophonie figurative: homophonie car c’est une suite d’accords, mais figurative, car les accords ne sont pas plaqués directement. On les perçoit en reconstituant l’harmonie. Notre oreille transcrit donc verticalement ce qu’elle entend horizontalement d’où la terminologie de « figurée« .

Dans le cas d’homophonie figurative, on a une loi de la figure. Il s’agit d’une règle qui définit initialement l’ordre de l’apparition des sons de l’accord. Il peut bien sûr être varié pendant la pièce si l’auteur veut éviter la monotonie. Dans ce prélude, chaque accord comporte 5 sons. On peut dire que la densité harmonique est de 5. Il n’y a jamais d’attaque de plusieurs sons simultanément. La loi de la figure est relativement simple. La durée de la figure étant la double croche, et le rythme harmonique à la ronde. Il y a donc 16 notes dans la figure. On constate facilement qu’en fait, il s’agit d’une figuration de huit notes reprise deux fois. On note le son le plus grave de l’accord 1, et le plus aigu 5 (vu que la densité harmonique est de 5) et on a la loi de la figure suivante: 1 2 3 4 5 3 4 5. La loi de la figure est constante du début jusqu’à l’antépénultième mesure. En effet, elle ne permettait pas de terminer une pièce étant donné qu’à aucun moment, on a plusieurs sons simultanés.

En do majeur, le prélude commence par quatre accords dans cette tonalité (mes. 1-4). Ensuite, Bach va moduler vers Sol majeur. Une fois bien installé dans cette tonalité, il va de nouveau la souligner par une série de plusieurs accords au ton de la dominante (toujours sol majeur) (mes 6-11) puis va retourner vers le ton principal (do majeur) cette fois-ci avec tonalités de transition (ré mineur et do mineur). Bach fait faire entendre une série d’accord en do majeur où on remarquera une similitude avec la partie en sol. En effet, les mesures 8-11 sont identiques aux mesures 16-19, avec une transposition à la quinte inférieure, puisqu’on passe de sol majeur à do (on le remarque plus facilement sur l’analyse harmonique car les quatre accords se chiffrent à l’identique, vu qu’ils ont la même fonction et le même état). Le compositeur restera ensuite au ton principal jusqu’à la fin de la pièce malgré des emprunts. En effet, dans un plan, on distingue modulations et emprunts : si la modulation ne fait pas plus de 2 mesures (généralement) on la considère comme emprunt, comme tonalité de passage ou de transition et on n’en tient pas compte dans l’analyse formelle.

Ainsi, on aura comme schéma du plan tonal de ce prélude a b c d c’ e. a est la première partie de ce prélude, b la modulation vers sol majeur, c la série d’accord en sol majeur, d le retour en do majeur, c’ la série d’accords en do majeur, qui n’est qu’une transposition de la section c et e toute la fin en do majeur. Ici, on ne s’est basé que sur les modulations pour établir le schéma de la forme de cette pièce. Évidemment, il faudrait prendre compte la mélodie ou encore le changement de texture musicale lorsqu’on en aura une pour établir une structure. Dans ce cas, la mélodie est inexistante (rappelons que Christian Friedrich Gottlieb Schwencke [merci à l’anonyme qui nous a signalé cet intermédiaire] en a rajouté une plus tard, qui sera notamment reprise par Charles Gounod dans son Ave Maria), et la texture musicale reste constante (homophonie figurative continue avec loi de la figure invariable, densité constante...).

II) Procédés de modulation et d’emprunt

Quand on considère la totalité des modulations, et emprunts, de la pièce, on constate qu’elles sont quasiment toutes dans les tons voisins de la tonalité principale. On appelle tons voisins (mais pas la peine d’appeler ton voisin) les gammes dont l’armure est identique ou presque à celle de la tonalité principale (à une altération près) Do majeur (comme tous les autres) a donc cinq tons voisins : sa relative mineure (la mineur), la gamme qui a un dièse de plus (sol majeur) et sa relative (mi mineur) la gamme qui a un dièse en moins, donc un bémol en plus (fa majeur), et sa relative mineure (ré mineur). Il faut ajouter à cela le ton homonyme, même tonique mais mode différent (ici do mineur). Ce sont en musique baroque et classique les modulations les plus usuelles car relativement proches, chacune de ces gammes possèdent un grand nombre de notes communes. Les modulations se font donc "en douceur". Au contraire, dans la musique romantique, on cherchera un changement de caractère en exploitant une palette de modulations beaucoup plus larges que les tons voisins.

La partie b, qui est la modulation de do à sol est en fait une marche harmonique. On prendre un enchaînement de deux accords, qu’on répète plusieurs fois (ici deux), décalés à un intervalle régulier (ici la seconde). Par ce procédé va apparaître le fa# qui fait moduler en sol. En fait, le but de la marche harmonique est de compenser la répétition d’un motif (perte de l’information structurelle) par un enrichissement de l’harmonie avec un note supplémentaire (le fa# n’existait pas en do) (information matérielle plus conséquente) afin de ne pas briser la forme musicale, de ne pas avoir de temps fort (et par conséquent de temps faible). Cependant, la marche harmonique n’est pas considéré comme procédé de modulation. Ici, on passe de do majeur à sol par diatonisme. Ce procédé de modulation se sert d’accord(s) commun(s) entre les deux gammes comme accord pivot (d’où l’utilité d’avoir des tons voisins). Ici, l’accord de la cinquième mesure (accord de la) coexiste en sol et en do. Il est considéré comme un accord de sixième degré en do mais peut également servir d’accord de deuxième degré en sol majeur.

Le retour (section d) est également une marche harmonique mais le procédé de modulation diffère. On constate que le chemin entre sol majeur et do majeur n’est pas direct, Bach utilise deux tonalités de transitions (ré mineur et do mineur). D’autre part, la modulation n’est pas diatonique (modulation par accord(s) commun/pivot) mais chromatique. On trouve des notes communes entre le dernier accord de la première tonalité et le premier accord de la seconde tonalité; mais elles sont altérées différemment. Le si devient si bémol à la même voix (mes 11-12). De même (vu que c’est une marche harmonique) mes 13, 14, le la devient la bémol pour permettre une modulation en do mineur qui enchaîne très vite à do majeur. En effet, Bach ne s’installe pas en do mineur mais retourne bien en majeur, l’accord de la mesure 14 est juste un accord de transition de do mineur à do majeur. Nous pouvons même le considérer comme un cinquième degré minorisé de do majeur directement.

Enfin, il est à remarquer que dans la forme des préludes (et en particulier de celui-ci) la véritable modulation s’effectue sur le cycle de tonalités des quintes ascendants vers les dièses : ici sol majeur = 1 dièse) alors que les emprunts dans la dernière section stable (ici e) vont plutôt évoluer vers le cycle des quintes descendantes vers les bémols : ici fa majeur (1 bémol) et sol mineur (2 bémols).

III) Notes étrangères, texture et évolution

Au début de la pièce, les accords utilisés sont simples, sans notes étrangères, et assez resserrés (une tierce entre la basse et le ténor). Petit à petit, la tessiture va décroître pour se retrouver dans le grave et la basse va se détacher du reste de l’accord (jusqu’à une octave dans la seconde moitié du prélude).

Deux accords vont être particulièrement mis en valeur. Il s’agit de ceux des mesures 22-23 qui peuvent être considéré comme le point culminant de la pièce (en baroque, il serait excessif de parler de Klimax (= centre de la tension)). Il s’agit de deux accords diminués consécutifs dans des tonalités différentes. Dans le deuxième, l’instabilité de l’accord est soulignée par la présence du do, note étrangère à l’accord, qui passe entre le si et ré (mélodiquement) et qui vient dissoner davantage. De plus, la basse des deux accords (fa# la bémol) "encadre" le sol suivant qui deviendra pédale (son récurrent à la même voix qui peut appartenir à l’accord ou non. Généralement, l’attaque et la fin de la pédale est constitutive). Il est très courant de voir un prélude s’achever par une pédale de dominante (sur le cinquième degré) suivi d’une pédale de tonique (sur le premier degré) Bach ici n’échappe pas à la règle dans ce qu’on pourrait nommer "un véritable prototype du prélude".

Ressources liées

Aussi dans la catégorie "Analyses d’œuvres" Où trouver encore plus d’analyses d’œuvres — Albinoni - L’Adagio — Bach - Analyse harmonique du premier prélude du clavier bien tempéré — Bach (Carl Philipp Emanuel) - La sonate pour flûte seule — Bartok - Second concerto pour violon — Beethoven - Analyse du second mouvement de la sonate Pathétique — Beethoven - Analyse du troisième concerto pour piano — Beethoven - L’Ode à la joie — Beethoven - La cinquième symphonie — Beethoven - Livret pour les symphonies 1 et 3 — Berlioz - Critique de la Symphonie fantastique par Schumann (1835) — Brahms - Livret pour la Troisième symphonie et les Variations sur un thème de Haydn — Bruckner - La huitième symphonie — Corelli - Analyse de La Follia — Fauré - Les Djinns — Mahler - Neuvième Symphonie — Mahler - Quatrième mouvement de la septième symphonie — Mahler - Quatrième Symphonie — Mozart - Analyse de la 25e symphonie — Ohana, 4ème Cantiga : musique contemporaine et tradition populaire — Ravel - Analyse structurale du Boléro par Lévi-Strauss — Schubert - Ihr Bild — Schubert : analyse de Der Lindenbaum — Schubert : analyse de Gute Nacht — Schumann - Analyse des Dichterliebe (les Amours du Poète) — Smetana - La Moldau — Stravinski analyse son Sacre du Printemps — Wagner - L’accord de Tristan

Avez-vous bien lu ? (mini Q.C.M. sur le dossier)

Contenu lié : Plus de Q.C.M. - Bach - Analyse harmonique du premier prélude du clavier bien tempéré