Chostakovitch et Staline

Antonin, le 08/04/2007"J’ai voulu évoquer le combat de l’homme avec son destin et chanter la victoire de l’esprit, obtenue au prix de longs efforts d’un labeur persévérant" Dimitri Chostakovitch

"La mort résout tous les problèmes : pas d’hommes, pas de problèmes" Joseph Staline

Ces deux citations suffiraient presque pour prendre conscience du gouffre intellectuel qui séparait ces deux hommes. Il étaient de nature clairement antinomique : Staline, froid et calculateur, Chostakovitch, sensible et discret. Ils se sont opposés pendant 20 ans, l’artiste contre le dictateur, l’art contre la barbarie. Il ne faut toutefois pas croire que Staline était un rustre inculte, mais il était, dans sa paranoïa compulsive, très prompt à imaginer une opposition à son pouvoir. Que ce soit pour la musique, mais aussi notamment pour la littérature ou d’autres arts, ce fut une période difficile en URSS...

I) Informations liminaires

Si comme on le verra, les relations, et plus spécialement l’opposition entre Chostakovitch et Staline, ne commencent à proprement parler qu’en 1936, il nous a paru nécessaire de donner quelques éléments biographiques sur les deux hommes.

Iossip Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline, naît en Géorgie en 1879. Il est issu d’un milieu très modeste, mais bénéficie d’une bonne éducation au séminaire orthodoxe de Tbilissi. Attiré par les idées socialistes, il participe à la révolution russe de 1905 et monte progressivement les échelons du parti social démocrate russe. Il est fréquemment arrêté puis relâché, agissant comme militant dans toute la Russie. En 1913, il prend le surnom de Staline ("l’homme d’acier") et s’occupe du journal "Pravda"("la vérité"), organe de propagande du parti, dont la direction lui a été confiée par Lénine. Staline participe à la guerre civile russe, et défend la ville de Tsaritsyne devant les armées blanches. Tel un symbole, cette ville sera plus tard rebaptisée "Stalingrad"("la ville de Staline"). Suite à la mort de Lénine en 1924, une guerre de succession s’engage, au cours de laquelle Staline, fin stratège et manipulateur, évince peu à peu ses concurrents. À partir de 1926, il règne en maître sur toute l’URSS.

Staline a pu être décrit comme un boucher sanguinaire, ce qui est sans doute vrai, mais il n’en était pas moins cultivé. Il avait lu Émile Zola et appréciait la musique, notamment le répertoire "classique" russe : Modest Moussorgski, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Mickaïl Ivanovitch Glinka...Il se rendait régulièrement au théâtre, notamment au fameux Bolchoï, là où notre histoire débutera un funeste jour de 1936.

Mais revenons en arrière. Le 25 décembre 1906, Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch naît à Saint-Pétersbourg. Il est issu d’une famille d’immigrants polonais très opposés au pouvoir russe, qui occupe à l’époque la Pologne. Le jeune Dmitri débute l’apprentissage du piano à 9 ans. Il suit les cours au conservatoire de sa ville, supervisé par le compositeur Alexandre Konstantinovitch Glazounov. Ce dernier, flairant "un talent novateur manifeste et stupéfiant", le soutient. Alors qu’il est promis à un brillant avenir de pianiste (il nourrit sa famille en jouant dans les cinémas muets), Chostakovitch signe à 19 ans sa première symphonie. C’est immédiatement un succès, Bruno Walter et Léopold Stokowski l’interprètent aux USA, Alban Berg écrit une lettre de félicitations au jeune compositeur. Une première consécration qui annonce déjà celles à venir. Le vénérable Glazounov ne s’y était pas trompé : il y a du génie chez ce jeune homme. Mais Chostakovitch se destine avant tout à une carrière de soliste de concert. Il participe au premier concours Frédéric Chopin, mais n’obtient pas la première place. Cet échec, très douloureux pour le musicien, sera toutefois profitable à sa production : en effet, il renonce dès lors à un carrière de pianiste pour se concentrer sur la composition (heureusement pour nous, serait-on tenté d’ajouter !). Un premier opéra prometteur, Le Nez (d’après Gogol), plait modérément au régime. Néanmoins, ses deuxième et troisième symphonies sont des commandes de l’État. En 1932, Chostakovitch épouse Nina Varzar. Il dédicace à son épouse son nouvel opéra : "Lady Macbeth du district Mzensk ": celui par qui le scandale arrive...

II) "Un galimatias musical"

L’opéra est un succès, indéniablement. Créé le 22 janvier 1934 à Leningrad, il est aussitôt reprit à Moscou. Il est utile, pour comprendre la suite des événements, d’en faire un bref résumé : Katerina, mariée au riche propriétaire Zinovy et harcelée par son beau-père Boris, s’ennuie. Elle est une sorte d’Emma Bovary russe, et comme cette dernière elle trouve le divertissement dans l’adultère. Elle s’éprend de Sergei, un ouvrier, qui devient son amant. Bientôt, elle assassine son mari et son beau-père pour pouvoir épouser son amant. Mais le crime est découvert le soir de la noce. Katerina et Sergei son envoyés au bagne en Sibérie. Là bas, lassé, Sergei courtise une autre femme. Folle de jalousie, Katerina se jette dans l’eau gelée.

Outre son sujet qui a pu choquer les mœurs de l’époque, l’opéra contient plusieurs scènes sensuelles et quelque peu osées, soutenues par une musique suggestive. Mais le public et la critique retiennent surtout la puissance dramatique ainsi que la modernité de l’œuvre. Le pianiste Arthur Rubinstein se dit "profondément ému par ce drame brutal". L’œuvre est reprise dans le monde entier, de Buenos Aires à Stockholm, de Zurich à Zagreb, au prestigieux Met (Metropolitan Opera, New York). En Europe, Paris et Londres sont fascinées, Benjamin Britten et Francis Poulenc expriment leur émerveillement. Pourtant, Dimitri Chostakovitch reste réservé. Il semble craindre la réaction du régime à son œuvre. L’avenir lui donnera raison, même si la réponse tarde quelque peu.

Joseph Staline, lui, déteste tout type d’affichage de sentimental. Il s’était une fois mis en colère lorsqu’un film un peu « léger » avait été montré au Kremlin : le directeur de la projection avait eu chaud. Le petit père des peuples était aussi à l’affût de toute tentative de contestation du régime. La rencontre du dictateur et de l’opéra de Chostakovitch ne pouvait pas faire bon ménage, fatalement. En janvier 1936, le célèbre théâtre Bolchoï de Moscou présente une nouvelle production de Lady Macbeth. Le 26, Staline y assiste avec Jdanov. Chostakovitch pressent le pire. De plus, selon lui, l’interprétation est mauvaise ce soir là , et les cuivres de l’orchestre ont été renforcés à outrance, ce qui n’arrange pas les affaires du compositeur. Staline sort révulsé, et sa réaction ne se fait pas attendre : deux jours plus tard, un article anonyme paraît en première page de la Pravda, héraut du régime. Intitulé « un galimatias musical », cet article traîne dans la boue l’opéra de Chostakovitch. Ce dernier est accusé d’être « formaliste », d’écrire de la musique abstraite, et volontairement désordonnée. Le talent n’est pas en cause : Staline (qui est sans doute l’auteur direct de l’article) affirme que Chostakovitch a volontairement « sacrifié le talent d’écrire une bonne musique » pour chercher une originalité « forcée ». L’opéra est encore qualifié de « gauchiste » et « petit bourgeois ». C’est clair : Staline a perçu la nature subversive de l’œuvre, et entend faire clairement comprendre que tout comportement déviant de la droite ligne de l’idéologie officielle socialiste sera réprimé. L’article porte d’ailleurs une phrase très claire dans ce sens : « on joue ici avec l’hermétisme, jeu qui pourrait mal finir ». La menace est claire.

Chostakovitch est terrorisé. 1936 est l’année où commencent les grandes purges staliniennes. Dans tous les milieux, les hommes sont déportés. 90% des généraux de l’armée rouge disparaîtront. Les intellectuels réactionnaires et les leaders qui faisaient ombrage à Staline sont déportés au Goulag. Chostakovitch vit la peur au ventre, dort tout habillé, persuadé qu’il sera déporté d’un jour à l’autre. Il boit et fume, mais affirme néanmoins, avec un courage impressionnant : "Et s’ils me coupent les deux mains, je tiendrais ma plume entre les dents et je continuerai à écrire de la musique". Mais il a bien pris mesure de la menace : on ne lui pardonnera pas un deuxième écart dans le genre de Lady Macbeth. Il s’empresse d’annuler les répétions de sa 4e symphonie. Chef-d’œuvre poignant, cette œuvre est novatrice tant dans la forme que dans le fond, composée de deux vastes marches dramatiques (de près d’une demi-heure) encadrant un scherzo ironique. La symphonie s’achève aux sons inquiétants de cloches, partie qui traduit la peur de la mort, écrite après la parution de l’article fatidique dans la Pravda. La 4e symphonie, pourtant approuvée par le chef allemand Otto Klemperer, qui avait pu en entendre une réduction au piano, restera dans l’ombre pendant 25 ans...

III) Retour en grâce

Dimitri Chostakovitch est un homme volontaire qui n’entend pas se laisser écraser. Il lui est évidemment impossible de s’opposer directement au régime, mais désormais il sait prendre ses précautions. Il est probable que sa notoriété internationale ait joué en sa faveur, empêchant Staline de le faire purement et simplement disparaître comme tant d’autres accusés de comportements "subversifs".

En avril 1937, Chostakovitch se met à la composition d’une nouvelle œuvre, la symphonie numéro 5, sur laquelle il porte en sous-titre "réponse d’un artiste soviétique à une juste critique". Déjà , ses opposants de l’Union des compositeurs se frottent les mains : ils sont prêts à en finir cette fois-ci avec ce jeune gêneur. L’Union des compositeurs soviétiques, créée en 1932, est un organe de conseil du parti communiste en matière musicale : en réalité ses membres sont à la botte de Staline et suivent ses humeurs. L’Union aura encore un rôle important à jouer après la guerre, mais pour cette fois, le bureaucrates en sont pour leur frais : la 5e symphonie de Chostakovitch est un succès. Le public est ému par cette musique plus "concrète" débarrassée du "formalisme" que l’on reprochait à son auteur. Chostakovitch a su montrer son extraordinaire talent d’adaptation et par là même son génie musical. L’œuvre est créée le 21 novembre 1937 par l’orchestre philharmonique de Leningrad dirigé par un jeune chef : Evgueni Mravinski. Celui-ci va devenir un "monstre sacré », régnant sans partage 50 ans durant sur son orchestre (il mourra en 1988), créant encore 5 autres symphonies de Chostakovitch (la 8e lui sera d’ailleurs dédiée).

En 1940, Chostakovitch compose son quintette pour piano et cordes. L’œuvre, créée par le quatuor Ludwig van Beethoven et le compositeur lui-même au piano, est encore une réussite. Mieux encore, elle reçoit le "Prix Staline de première classe", la plus haute distinction artistique en URSS. Outre un revenu financier plus qu’appréciable (100 000 roubles), un tel prix confirme la faveur du régime qui lui semble acquise. Et c’est un coup de maître, si l’on songe qu’il y à trois ans à peine, Chostakovitch était mis à l’index, traîné dans la boue et sans doute menacé de déportation.

Mais si les choses s’arrangent pour le compositeur, l’ombre du nazisme plane à l’ouest. En dépit du pacte germano-soviétique signé en 1939, Hitler s’apprête à envahir l’URSS. Staline, pourtant alerté par ses espions, ne veut croire à une telle traîtrise de la part du Führer. Pourtant, le 22 juin 1941, l’opération Barbarossa débute, et la Wehrmacht prend l’Armée Rouge au dépourvu.

IV) Les années de guerre

Si l’épisode de la seconde guerre mondiale fait l’objet d’une partie spécifique, c’est qu’il a eu à la fois une forte influence sur l’œuvre de Dimitri Chostakovitch et un impact important sur les événements qui se dérouleront en URSS dans les milieux artistiques, après la guerre.

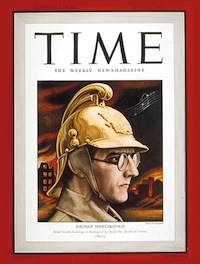

Sans rentrer dans les détails historiques, une rapide ébauche des faits. L’URSS est totalement surprise par l’invasion allemande. L’Armée Rouge subit de lourdes pertes dès les premiers jours de l’attaque, et doit reculer. Dès l’automne, la ville de Leningrad, capitale des Tsars, est encerclée (un siège terrible qui durera plus de 1000 jours et fera plus d’un million de victimes) et Moscou est menacée. C’est dans ce contexte que, le 29 juillet, Chostakovitch débute la composition de sa 7e symphonie, qu’il dédie "à notre combat contre le fascisme [...] et à ma ville Leningrad". C’est là tout ce que peut faire Chostakovitch pour son pays, car il est évidemment bien trop précieux pour être envoyé au front. Il insiste pour être utile et rester dans sa ville : on l’affecte aux pompiers (l’occasion de prendre quelques photos de propagande). Cette image du compositeur patriote et combattant est populaire, preuve en est qu’elle passe outre-atlantique : Chostakovitch en casque de pompier fera la une du célèbre magazine Time (le 20 juillet 1942). Finalement, les combats pour Leningrad s’intensifient (ils seront parmi les plus durs de la guerre) et Chostakovitch est évacué par avion. Il se console en terminant sa symphonie. Il ne sait pas encore que cette œuvre, sorte de contribution à l’effort de guerre, aura un bien plus grande importance que tout ce qu’il aurait pu accomplir en tant que soldat. En effet, la symphonie, véritable hymne à la résistance face à la barbarie, a un écho sans précédent. Lors de la première représentation à Moscou (qui venait d’être sauvée in extremis), l’alerte aérienne sonna. Mais au lieu de se précipiter vers les abris, les spectateurs, fascinés, ne bougèrent pas. Le concert, retransmis à la radio dans tout l’URSS, sonna comme un cri de rassemblement, mais aussi de douleur, qui toucha immédiatement tous les publics. Aux États-Unis, la cote de ce compositeur-patriote-pompier était à son maximum. Les plus grands chefs du moment, de Stokowski à Walter en passant par Koussevitzki se battent pour diriger la symphonie. Finalement, c’est le grand Toscanini qui emporte cet honneur. La partition voyage par microfilm à travers le Moyen-Orient pour rejoindre les orchestres américains; la symphonie sera jouée 62 fois dans cette période aux USA. Le 19 juillet 1942, la radio américaine diffuse le concert de Toscanini, et l’enthousiasme de tout le monde libre est à son paroxysme...Encore un triomphe mondial pour Chostakovitch, qui n’a que 36 ans !

D’un point de vue musical, certes, la symphonie n’est pas irréprochable. Sergueï Rachmaninov, qui l’a entendue à la radio, dit s’être ennuyé. Béla Bartók raillera le thème principal de l’œuvre dans son fameux "Concerto pour orchestre"(1943). Toutefois, Chostakovitch utilise un procédé original (popularisé par le Boléro de Maurice Ravel) pour décrire l’invasion allemande. Le thème du premier mouvement, d’abord anodin et léger, est répété avec insistance, devenant petit à petit menaçant et sombre, pour se transformer en marche monstrueuse, métaphore de l’invasion nazie.

La 7e symphonie n’est pas irréprochable ? Qu’à cela ne tienne : le génie musical de Chostakovitch a encore des réserves. Il se met à la composition de sa symphonie numéro 8. Il avait atteint des sommets, il touche maintenant les étoiles : il signe là un de ses chefs-d’œuvres, sans doute un des plus grands du XXe siècle. Pour décrire la grandiose 8e symphonie, laissons la parole à un autre grand musicien : le pianiste Sviatoslav Richter : "On entend résonner le sanglot de douleur et le chant d’espoir de tout un peuple et de l’humanité toute entière". L’humanité, en ces temps troublés de guerre mondiale, avait besoin d’une telle œuvre. Créée par son dédicataire, Evgueni Mravinski, le 8 novembre 1943 à Moscou. Reprise le 2 avril 1944 à New York, concert diffusé par près de 250 stations de radio sur tout le continent américain : on estime à 25 millions le nombre d’auditeurs (la musique classique peut aussi être un divertissement de masses...).

Pourtant, il y a un homme, et pas des moindres, qui n’est pas satisfait : Joseph Staline. Si la 7e symphonie l’a satisfait, la 8e, tragique et dénonciatrice, lui plaît beaucoup moins. Il sent que les milieux artistiques profitent de la guerre, qui l’occupe beaucoup, pour s’exprimer d’avantage. Staline organise en 1944 une compétition pour la composition d’un hymne soviétique (pour remplacer la chanson "l’Internationale", qui est toujours l’hymne officiel socialiste). Les grands noms sont priés de présenter des propositions : Sergueï Sergueïevitch Prokofiev, Chostakovitch et Aram Khatchatourian entre autres sont sollicités. Mais la proposition de Chostakovitch, jugée trop intellectuelle et ne pouvant servir à soulever les masses, n’est pas retenue (pas plus que celles des deux autres compositeurs). Staline est mécontent. Il dort peu et la conduite de la guerre (entre temps, l’URSS à repris de dessus depuis la bataille de Stalingrad) l’accapare entièrement. Mais il attend son heure...

V) L’après-guerre et la "remise au pas"

Le 24 avril 1945, l’Armée Rouge encercle Berlin. C’est la fin du IIIe Reich, Hitler se suicide le 30. Un soldat russe plante le drapeau soviétique sur le Reichstag, moment d’Histoire immortalisé par une photo devenue célèbre. Les Alliés crient victoire, de Paris à Moscou, de Londres à New York, lorsque la capitulation est signée à Reims le 7 mai, puis à Berlin le 8. L’URSS est un des grands vainqueurs de cette guerre.

Le 24 avril 1945, l’Armée Rouge encercle Berlin. C’est la fin du IIIe Reich, Hitler se suicide le 30. Un soldat russe plante le drapeau soviétique sur le Reichstag, moment d’Histoire immortalisé par une photo devenue célèbre. Les Alliés crient victoire, de Paris à Moscou, de Londres à New York, lorsque la capitulation est signée à Reims le 7 mai, puis à Berlin le 8. L’URSS est un des grands vainqueurs de cette guerre.

Mais à peine ce combat terminé, un autre commence pour Joseph Staline. Il avait observé, sans réagir, l’intelligentsia soviétique s’agiter pendant la guerre. Maintenant vient l’heure des règlements de comptes et de la remise au pas. Dimitri Chostakovitch, qui a annoncé une grande symphonie "à notre grande victoire", déçoit à nouveau. Sa 9e est relativement courte, légère et ironique, elle n’a rien du lyrisme flamboyant qu’attendaient les élites soviétiques. La "malédiction de la 9e symphonie" est elle en cause ? Chostakovitch a-t-il été effrayé par le sort qu’elle lui réservait ? La carrière de nombreux grands symphonistes s’est arrêtée avec leur 9e symphonie (par ailleurs toutes des chefs-d’œuvres) : Ludwig van Beethoven avec l’immortel "Ode à la joie", Anton Bruckner, Franz Schubert, Antonin Dvorak avec la célèbre symphonie "Du nouveau monde", ou encore Gustav Mahler (lui aussi effrayé par cette "malédiction").

Avec la mauvaise foi caractéristique des régimes totalitaires, on déboulonne la statue de héros de Chostakovitch. Il est d’ailleurs loin d’être le seul ; Sergueï S. Prokofiev, le réalisateur Eisenstein (alors même que Prokofiev avait reçu le prix Staline pour sa musique du film d’Eisenstein "Ivan le Terrible"), le poète et écrivain (futur prix Nobel) Boris Pasternak sont critiqués. Prokofiev considère tout cela avec mépris, mais Chostakovitch, homme sensible et quelque peu hypocondriaque, en souffre énormément.

En 1948, le rapport Jdanov accuse de nombreux de compositeurs de "formalisme en musique". Chostakovitch et Prokofiev figurent au premier rang des accusés. Sergueï Eisenstein, grand réalisateur de cinéma, est emporté par un crise cardiaque la veille de la publication des compositeurs accusés : n’aurait-il pas supporté le choc de voir son collaborateur Prokofiev cité dans la liste ? Il est sans doute une victime indirecte de ce régime qui en fera d’autres. La répression s’accélère dans toute l’URSS ; on part au goulag pour un simple mot. À cette époque, la doctrine du même Jdanov s’oppose à celle de Harry Truman et du containment : la guerre froide commence.

L’Union des compositeurs soviétiques, que nous avons déjà évoqué, organise des réunions, qui se transforment rapidement en séance de flagellation publique : les compositeurs accusés de formalismes sont traînés dans la boue, contraints de désavouer leurs confrères et de s’amender. Le fils de Chostakovitch, Maxime (qui deviendra chef d’orchestre) est forcé à critiquer son père devant sa classe. La cantatrice Galina Vichnievskaîa, épouse du violoncelliste Msistlav Rostropovitch (un autre "monstre sacré"de la musique, qui jouera devant le mur de Berlin tombé), se souvient dans ses mémoires de ces sombres réunions de l’Union des compositeurs (elle et son mari étaient amis de Chostakovitch) : "Chostakovitch était assis seul dans une rangée de sièges vides. C’est une coutume à nous, ça : personne ne se met à côté du condamné. Comme pour une exécution publique. C’en était une d’ailleurs. La seule différence, c’est qu’au lieu de vous supprimer, les bourreaux ont la magnanimité de vous laisser vivre couvert de crachats". Au final, en effet, Chostakovitch pourra se considérer heureux : il est renvoyé des conservatoires de Moscou et Leningrad, mais reste en vie et libre. D’autres n’ont pas cette chance. Par exemple, le prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne : arrêté en 1945 pour avoir qualifié Staline de "caïd", il passera 8 ans au goulag. Cette triste expérience donnera plus tard naissance à son chef-d’œuvre, "l’archipel du goulag"(vaste fresque de 1500 pages, qui a passé clandestinement à l’Ouest pour être publiée en France en 1973).

Durant cette période sombre, Chostakovitch, comme il a su le faire déjà une fois, s’efface. Il compose des musique de films pour survivre : "En ce moment, j’écris de la musique de film. C’est affreux d’en arriver là ". En effet, le décret Jdanov a interdit toute représentation de ses œuvres ; cela le prive de revenus. Durant cette période, certaines œuvres importantes voient néanmoins le jour dans le secret total : le fantastique concerto pour violon numéro 1 (dédié à David Oîstrakh, encore un "monstre sacré") ou encore le quatuor numéro 5 sont composés pour le tiroir : ils y rejoignent la symphonie numéro 4, attendant leur heure. Néanmoins, le régime, en tortionnaire avisé, souffle le chaud et le froid : on propose à Chostakovitch des voyages où il est censé représenter la culture soviétique (notamment aux États-Unis).

En juillet 1950, Chostakovitch est à Leipzig pour le Bicentenaire de la mort de Johann Sebastian Bach. Il participe au pied levé à l’interprétation d’un concerto pour 3 pianos du maître allemand (rappelons que Chostakovitch envisageait une carrière de concertiste). Ce contact avec la musique de Bach, et notamment l’une de ses œuvres phares, le "Clavier bien tempéré", va inspirer une nouvelle œuvre à Chostakovitch. Ses 24 préludes et fugues sont une suite de pièces pour piano, qui rappellent et sont un hommage à Bach. Soucieux de ne pas mécontenter les autorités, Chostakovitch joue l’œuvre devant l’Union des compositeurs en mai 1951 : l’accueil, comme on pouvait s’en douter, est glacial. Malgré cela, le compositeur s’accroche : il joue des morceaux de l’œuvre régulièrement dans les mois suivants, même devant des officiels hostiles. Sent-il que la délivrance approche ? La pianiste Tatiana Nokalayeva, ardente partisane de l’œuvre (elle qui a joué un rôle important dans sa composition, l’auteur l’a rencontrée à Leipzig), réussit le tour de force de faire autoriser la publication de l’œuvre. La première audition est donnée en décembre 1952. Cette lueur d’espoir annonce des temps meilleurs pour Chostakovitch.

VI) La fin de la lutte ; victoire de l’art ?

L’Histoire réserve parfois des tours aux hommes. Il arrive qu’elle s’amuse avec eux. En effet, coïncidence troublante, le 6 mars 1953, deux hommes qui se sont opposés des années durant meurent à quelques heures d’intervalle. À 4h07, officiellement, le Petit Père des peuples, le dictateur à la poigne de fer qui a régné sans partage pendant un quart de siècle sur l’URSS, Joseph Staline, décède. Le même jour, c’est le génial Sergueî Prokofiev qui meurt. Ce dernier, qui à toujours raillé le pouvoir et la critique, sera une dernière fois bafoué, dans sa mémoire cette fois : pas de funérailles officielles pour lui. Et Dimitri Chostakovitch, en fidèle admirateur de son aîné, sera l’un des seuls à suivre le cortège de Prokofiev, tandis que dans l’autre sens il verra des marées humaines se précipiter pour rendre hommage à l’un des plus grands bourreaux du siècle... "Le langage musical de Prokofiev a la pureté du cristal, seul Stendhal peut l’égaler", disait S.M. Eisenstein.

Mais Chostakovitch à lui aussi un "cadeau"pour la mémoire de Staline : sa 10e symphonie. Il n’avait plus composé de symphonie, son genre privilégié (avec les quatuors : il en écrivit 15 de chaque), depuis le drame de la 9e. La symphonie s’ouvre sur une longue marche funèbre, sans doute en l’honneur des victimes du dictateur. Le fantastique deuxième mouvement, d’une violence inouïe, est selon les mots même du compositeur un "portrait au vitriol de Staline". On peut affirmer que la symphonie est une sorte d’épitaphe pour le combat que se sont livrés les deux hommes. Une façon de dire "tu es parti, je t’ai survécu, je l’ai emporté". Car Chostakovitch est également présent dans l’œuvre, par le biais ce qu’on a coutume d’appeler la "signature musicale"du compositeur. Celle-ci correspond aux initiales du musicien, en allemand : D. (mitri) SCH. (ostakovitch), qui sont en nomenclature anglo-saxonne autant de notes de musique. Ainsi donc, le thème constitué par ses initiales représente le compositeur, et affronte celui de Staline dans le dernier mouvement. Après un dernier soubresaut du dictateur, le compositeur l’emporte, et la conclusion est franchement optimiste, victorieuse.

Épilogue

Ainsi donc s’achève la lutte entre ces deux hommes de force : Staline et Dimitri Chostakovitch. Pour ce dernier, les choses s’améliorent. Son concerto pour violon est créé par David Oïstrakh et est un succès. Chostakovitch reçoit le prix international de la Paix (avec Charlie Chaplin) et est nommé "artiste du peuple". Ses relations avec le pouvoir resteront complexes, mais une grande période de productivité s’amorce. De nombreux chefs-d’œuvres sont encore à venir... L’ours géorgien n’aura pas réussi à mettre à terme à la créativité de celui qui est sans conteste un des grands compositeurs du XXe siècle (quand bien même la concurrence est rude, il faut l’avouer). Mais la force de Chostakovitch fut justement de puiser en lui-même pour surmonter les épreuves imposées par le pouvoir, et c’est sans aucune doute cette force qui fut à l’origine de chefs-d’œuvres tels les 4e, 8e et 10e symphonies, le 1er concerto pour violon ou le 2e trio, et tant d’autres.

Mais la mort de Staline n’est pas seulement la fin d’une époque pour Chostakovitch, c’est aussi une renaissance. Il produira encore de grandes œuvres, en collaboration avec les plus prestigieux artistes. Mais ceci fera l’objet d’un autre dossier...

Ressources liées

Aussi dans la catégorie "Compositeurs" Claudio Magris et Franz Lehar — Comment composent…les compositeurs ? — L’école franco-flamande — Compositeurs : que pensent-ils les uns des autres ? — Écoles, groupes et mouvements de compositeurs — Curiosités sur les compositeurs — Voyage musical tchèque — Aaron Copland, la Voix de l’Amérique — Bach : rationnel ou irrationnel ? — Berlioz - anecdotes et citations — Brahms - la contemplation romantique — Chopin - un grand mélodiste — Chopin et Liszt, une aimable concurrence — Chostakovitch et Staline — Edward Elgar et l’Angleterre victorienne — Jean Sibelius, le compositeur qui venait du froid — Le Groupe des Cinq — Le Groupe des Six — Les fils de J. S. Bach — Mahler - Commentaires biographiques — Mahler - Continuité et évolution, le sens musical — Mahler - Spiritualité mahlerienne — Wagner - Questions fréquentes

Références http://www.chostakovitch.org/

Avez-vous bien lu ? (mini Q.C.M. sur le dossier)

Contenu lié : Plus de Q.C.M. - Chostakovitch et Staline